Im dritten Akt schmunzelt man wieder. Man lächelt noch stärker, wenn man, wie der Rezensent, einen französischen Schwager hat oder/und sich in Frankreich oder den französischen Käsesorten auskennt. Man könnte allerdings auch zu jener Fraktion der Wagnerkenner gehören, die spätestens seit Alex Ross’ Wagner-Wirkungs-Großwerk Die Welt nach Wagner wissen, dass La Wachkyrie – oder genauer La Vache qui rit (Die Kuh, die lacht) – im ersten Weltkrieg als Persiflage auf die Valkyrie erfunden und sodann auf einen Käse übertragen wurde. Im dritten Akt sieht man sie also, riesig groß, über der Bühne schweben: Die lachende Kuh. Kein Wunder: Eva ist, so der Regisseur, die „Preiskuh“, die auf der Festwiese ersungen werden soll.

© Enrico Nawrath

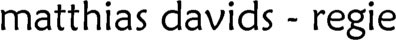

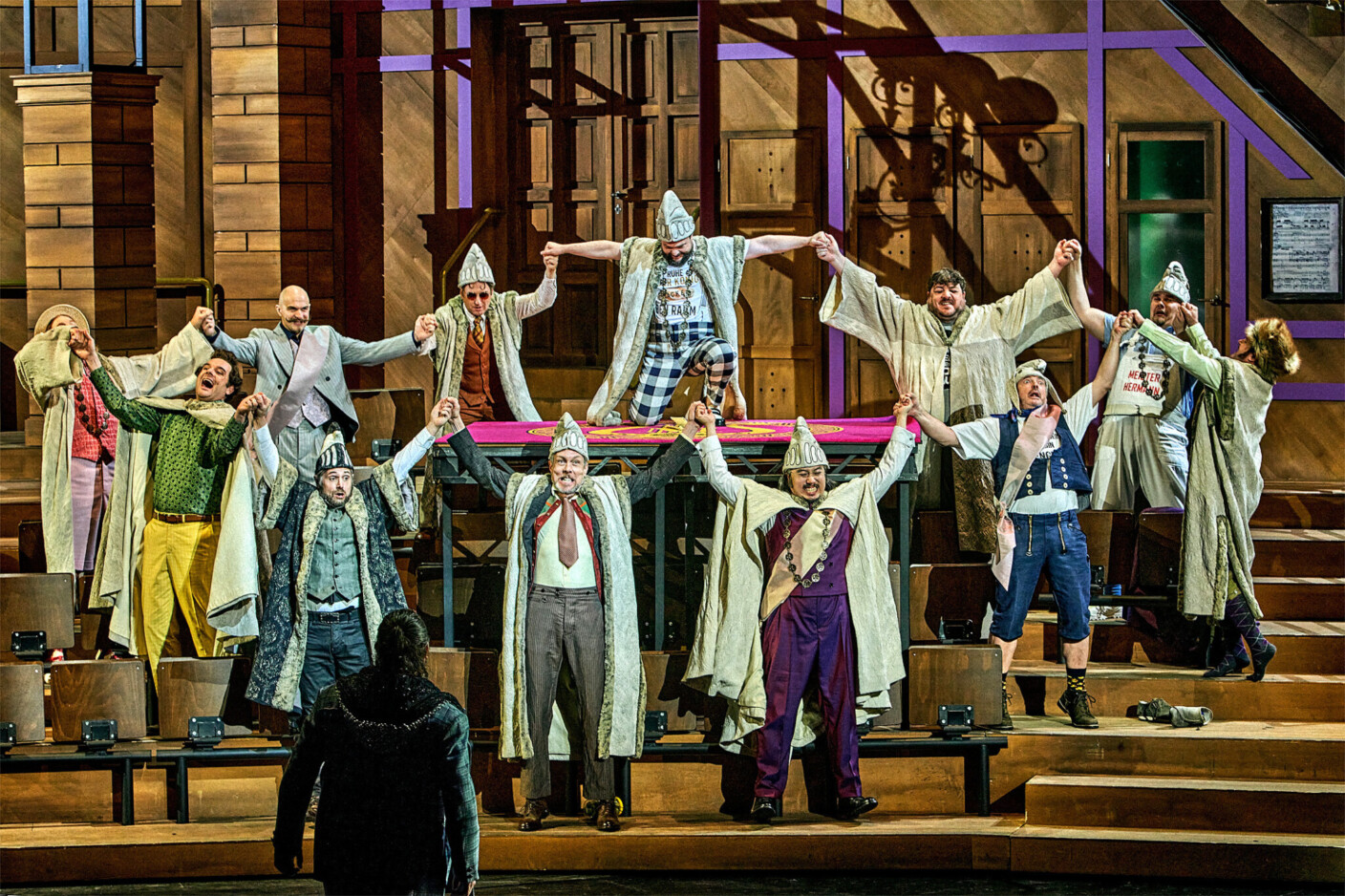

Es ist dies das größte Bild der neuen Meistersinger-Inszenierung, in dem etwas heiter Doppelbödiges zum Vorschein kommt. Man lächelt sogar sehr stark über die aufgeblasene Kuh, bevor ein Herr in der 17. Parkettreihe fast dröhnend den Auftritt der Eva regelrecht belacht. Die Meistersinger von Nürnberg sind im Jahr des Herrn 2025, man hört’s und sieht’s, eindeutig eine Komödie. Nach Barrie Koskys Inszenierung von 2017, die tief in die Geschichte des Antisemitismus und seiner Folgen für die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts einstieg, auch den Künstler Wagner selbst zum differenziert reflektierten Gegenstand seiner Oper über die Kunst machte, wollen Matthias Davids, bekannt aus Musical, Operette, Revue und Oper, und sein Team eindeutig „nur“ gute Unterhaltung bieten, indem sie die Komödie Komödie sein lassen. Dem Premierenpublikum gefällt’s mehrheitlich, nur wenige in Bayreuther Premieren obligatorische Buhrufe mischen sich unter den Jubel des Schlussbeifalls.

Dass er so heftig ausfällt, liegt nun nicht allein am sogenannten Konzept, das sich bescheiden hinter das Werk an sich, genauer: die reine Geschichte zurückzieht, ohne indes auf eigene Akzente zu verzichten. Es liegt gewiss auch an den Protagonisten, die, anders als der sichtlich unbeliebte Beckmesser, vom dankbaren Publikum gefeiert werden. Georg Zeppenfeld ist ein Sachs, der gegen das bisweilen dominante Orchester nicht dröhnen und röhren muss, um zu wirken. Er ist ein kostümlich zwischen dem 19. Jahrhundert und der Gegenwart changierender Sir, damit ein gelegentlich fragiler Intellektueller, der in der Runde der eher derben und sich gelegentlich in einen Rauchsalon zurückziehenden Schlaraffen der Meistersingerzunft fast wie ein Fremdkörper wirkt. Mit seinem höheren Bassbariton dreht er nicht auf, sondern drückt aus: von den Dialogen über die sinnlich-melancholisch Monologe bis zur Schlussansprache. Zeppenfeld ist, neben dem Stolzing von Michael Spyres, der Held des Abends; er ist ein Sachs, der den Rollenvertretern, die in den letzten Jahrzehnten auf der Bayreuther Bühne standen, einen Ton hinterherschickt, den man nur als edel bezeichnen kann – was Humor glücklicherweise nicht ausschließt. Zu den komischsten Stellen des Abends gehört sicher das gesungene, gehämmerte und sonstwie artikulierte Vokalduell mit Beckmesser, das Sachs nach Punkten gewinnt. Er wolle, sagte der Regisseur, nur die Komödie der Meistersinger inszenieren, ohne die ernsteren Motive vergessen zu machen, vor denen die Komödie erst glänzen kann. Hier ist es ihm auf den Punkt gelungen. Michael Nagys Beckmesser ist Sachs ein würdiger Gegenspieler: Sein Merker ist ein missgünstiger, notorisch humorloser und durchaus uncharmanter Charakterzwerg, der die Ansprüche, die Wagner an Beckmessers Organ gestellt hat, brillant erfüllt: als zischender Nebenbuhler und Ehrgeizling auf verlorenem Posten, auch als denn doch bemitleidenswerte Jammergestalt in der Schusterstube. Eine Komödienfigur, was sonst – aber eine, der die Regie am Ende denn doch, weil’s eine Komödie ist, mehr Gerechtigkeit widerfahren lässt als ihr Autor. Nein, es kommt am Ende nicht, wie bei Wolfgang Wagner und Götz Friedrich, zu einem schwer verständlichen Handschlag zwischen Sachs und Beckmesser, doch sieht man sie finalmente unter dem sonnengoldenen Showlichterbogen der Festwiese lebhaft disputieren: wohl auf Augenhöhe.

© Enrico Nawrath

Eva, die die junge verliebte Frau mit Verve spielt und sing, ist an diesem Abend die Schwedin Christina Nilsson, deren heller und artikulatorisch klarer Sopran in der Höhe eine reizende Schärfe aufweist. Somit ist sie die ideale Partnerin von Michael Spyres, dessen leuchtend-samtener Tenor bis zum Finale einen jugendlichen und stürmischen Ritter mit dem Talent zur Empfindung zeichnet, dem selbst im vom Orchester sehr breit ausziselierten Preislied der Atem nicht ausgeht. Daniele Gatti hat Erfahrung mit den Meistersingern, auch wenn sein Dirigat der Wiener Philharmoniker bei den Salzburger Festspielen des Wagnerjubeljahres 2013 erstaunlich inkonsistent war. Auch am 25. Juli wundert man sich über manch langsames Tempo und bemerkt einige Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Graben und Bühne (man wird sich zusammenruckeln), doch die Dehnungen, denen zumal das Preislied unterworfen wird, sind extrem. Andererseits gibt es so entzückende Nuancen im Pianissimo-Bereich und die schönsten zartesten Färbungen zumal bei den Streichern (doch nicht nur dort), dass die Meistersinger an diesem Abend über weite Strecken wie jene Goldschmiedearbeit glänzen, die Camille Saint-Saëns schon im Rheingold entdeckte.

Einige Buhrufe musste nicht allein Gatti, auch der Pogner des Jongmin Park einstecken: für mich insofern verständlich (nicht berechtigt), soweit es die klanglich knittrigen Außenränder seines kräftigen mittleren Basses betrifft. Matthias Stier macht den quicklebendigen David zu aller Vergnügen, seine Magdalene sieht bei Christa Mayer jugendlich aus und singt, der Grundidee des Abends folgend, die Komödie lustig aus – und der Nachtwächter ist mit seiner unverzichtbaren Wurzen bei Tobias Kehrer in der allerbesten Kehle. Außerdem hat er bis zum Schluss noch einige Nebenauftritte: mit und ohne Nachtwächterhorn. Bleiben die acht „kleinen“ Meistersinger und ihr Sprecher, der Herr Kothner, der mit Jordan Shanahan einen eindrücklichen Interpreten gefunden hat, während das Singeroktett einen Harmonieverein at its best bietet.

Sang auch der Chor mit der gewohnten Bayreuther Höchstleistung? Man hat unter dem neuen Leiter Thomas Eitler de Lint nicht weniger als vier Fünftel des bestehenden Personals ausgewechselt und den Bestand reduziert, so dass der Klang insgesamt verjüngt wurde, doch noch hat man rhythmisch nicht völlig zusammengefunden. Kein Angst, es wird noch, ein derartiges Ensemble ruckelt sich nicht, zumal nicht in den Meistersingern, in der Premierenvorstellung zusammen, aber der Sound war, so wie der hochrunde Wach auf-Chor, schon mal sehr schön. Nicht erst im Bayreuth des Jahres 2025 hat man in der Prügelfuge die action vom Chor mehr oder weniger abgekoppelt, um dem Klangkörper die Gelegenheit zu geben, auch wirklich alle Einsätze richtig zu treffen und ihm das Leben nicht noch schwerer zu machen. In diesem Falle schauen wir nicht allein auf ein paar aufeinander einschlagende Nachtgespenster und ein Beckmesser-David-Paar. Wir haben es gleich mit zwei mal zwei Doubles zu tun, die sich in einem schnell improvisierten Boxring regelrecht fighten. Doubles begegnen schließlich auch in Fülle auf der Festwiese. Das Gelächter ist natürlich groß, wenn zwei giftgrün gewandete Angela Merkels und zwei gelind flamboyante Thomas Gottschalks die Bühne betreten: vor einem Zuschauerraum, in dem sich gerade Angela Merkel und Thomas Gottschalk die laufende Oper anschauen… Man sieht: Davids macht ein Theater, das auch auf kabarettistischer Ebene unterhalten will und mit einfachen, doch sinnfälligen Bildern arbeitet. Das Dreieck, das Quadrat und der Kreis: dies sind, so der Bühnenbildner Andrew D. Edwards, die Grundelemente für jeweils einen Akt, mit dem eine Konstellation verstärkt wird. Die Treppe, die im Kopfakt zu einer winzigen Kirche führt, welche am Ende des für Stolzing katastrophisch endenden Aufzugs durchaus effektvoll umkippt, ist in jedem Sinn ein steiles wie deutbares Bild, das sich in der Vereinsszene zu einer eingeschnittenen Pyramide mit Hörsaal-Inlay hineindreht. Einziger Einwand gegen die Regie: Man schaut während des Niedersteigens der Chormitglieder – allesamt in einem von der Renaissance über das Barock und das Biedermeier bis hin zur Gegenwart kostümierten (Susanne Hubrich) Gänsemarsch der Epochen alle Aufmerksamkeit auf sich ziehend – nur mehr auf das dramaturgisch Unwichtigste, nicht mehr auf Eva, Stolzing und Magdalene, auf die es doch ankommt. Der Aufmarsch ist bezaubernd, aber er verstellt den Blick auf das Wesentliche. Doch charmant ist er, zugegeben… genauso charmant wie das Serenadenquartett, das die Instrumentaleinwürfe zwischen den Chorstrophen im Schatten der großen Treppe anstimmt: als wär’s ein Stück aus dem Barbier von Sevilla. Davids weiß ansonsten, wo er mehr oder weniger Bewegung und wo er gar nichts zu inszenieren hat. Der Versuchung, das Quintett in Bewegung zu bringen, erlag auch er, da Beckmesser gleichzeitig in gelinder Verzweiflung das fatale Lied einstudiert, doch taucht er im Dunkel des Hintergrunds nicht gleich zu Beginn auf und verschwindet, das ist gut so, schon vor dem magischen Höhepunkt des exzeptionellen Ensemblestücks, das im Übrigen stimmschön gebracht wird.

Im zweiten Aufzug spielt, auf den Modellfassaden der sachlich gebauten Häuserfronten, das gleichsam ordentliche Quadrat die ästhetische Hauptrolle; zu Beginn des einsetzenden Chaos schwebt die obere Hälfte der warm beleuchteten (dafür ist Fabrice Kebour verantwortlich) Konstruktion in die Höhe, um sich, man weiß, warum, am Ende wieder mit dem Unterteil zu vereinigen. Der Kreis aber ist der Hauptraum des dritten Akts: in der Schusterstube, intern das „Oval Office“ genannt, und auf der Festwiese, auf der die Helden dieses Schlusses durch das Showrund der Sonne die Showtreppe hinablaufen. Nur Eva bleibt oben stehen, die „Preiskuh“, von der – da gibt es wieder ein herkulisches Gelächter in der 17. Reihe – nur das Gesicht zu sehen ist, weil sie, ausgestattet mit einer gewaltigen Blumen-Hochzeitskrone, scheinbar in einem geradezu barocken Blumenstrauß steckt. Die Komödie setzt, man sieht es deutlich, auf ungewöhnliche wie poetische, doch auch auf humorvoll entlarvende Schauwerte. In diesem Sinne sind die Meister in ihrer bürgerlichen Freizeit Mitglieder der Schlaraffia, doch weiß Davids, dass auch und gerade diese sehr spezielle Narrenzunft, die mit den mittelalterlichen Bräuchen spielt, über ein relativ strenges, wenn auch humordurchtränktes Regelwerk verfügt (dass man dort angeblich keine weltlichen Gesänge schätzt: das ist ein Textabrieb, den man einfach akzeptieren muss, aber der strenge Kothner ist ja auch ein besonders rigider Vereinssitzungsleiter). Wer einmal, beispielsweise in Bayreuth, eine Sitzung des Herrenvereins besucht hat, weiß, was gemeint ist… und das Volksfest des Finales ist tatsächlich eines, in dem alle möglichen, vor allem jugendlichen Trachten und Frisuren zum Einsatz kommen: vom Punk über das Dirndl bis zu Merkels bekanntem Kostüm, mit Heinzelmännchen, die, das ist schon sinnig, den Umbau zur Festwiese machen, auch mit diversen Volksfestköniginnen. Und der Tanz, man kann da wirklich nicht meckern, wurde, von Simon Eichenberger, beeindruckend, nämlich bildmächtig choreografiert. Ein Volksfest, was sonst?

Ach, das Volk… Wie hält es Davids schließlich mit der von ihm als „Wutminute“ bezeichneten Ausbruch des Volksredners Sachs gegen den Einbruch des „welschen Tand“ ins deutsche Land? Die Sache behält ihr Gewicht und wird doch nicht, das ist legitim, zur Hauptsache des Werks und des Finales erklärt. Beckmesser, frustriert von seinem Scheitern, frustriert auch über die Feierfreude, zieht einfach buchstäblich den Stecker, um der lachenden Kuh bei „Habt acht!“ die Luft rauszulassen. Sie erholt sich so schnell vom Entzug wie er ins Werk gesetzt wurde, denn Sachs, sichtlich erschüttert, dreht sogleich den Stecker wieder rein. Die Wutminute bleibt eine Minute, die Feier geht weiter, auch wenn Eva – nicht Stolzing! – beschließt, mit dem Geliebten auch ohne Meister glücklich zu werden und die Bühne zu verlassen. Man hat es oft so oder ähnlich gesehen, man kann es anders, aber auch so machen. Sachs diskutiert vermutlich immer noch über all das, was in den letzten Stunden und Minuten passierte, die Komödie geht weiter. Davids hat ganz Recht: Verbote in der Kunst bringen absolut nichts. Mag man auch, der Vergleich ist ja unausweichlich, die interpretatorische Fallhöhe zu den Meistersingern von 2017 bemerken, so hat Davids mit seiner auf die durchaus nicht oberflächliche, doch heitere Komödie setzend, fast das gesamte Publikum erreicht.

Ist ja auch mal ganz schön: eine Bayreuther Premiere, die große Teile der Besucher nicht mit Verrätselungen und Übersetzungen, mit Metaebenen und düsteren Bildern, sondern ausnahmsweise mit einer wie am Schnürchen ablaufenden Handlung und einigen entzückenden Einfällen, auch mit einigen emotional bewegenden Momenten erfreut. Wagners Musik und Text widersprechen dem ja nicht, wenn es nur gut gemacht ist. Der Beifall war jedenfalls, die relativ wenigen üblichen Buhrufer gegen das Regieteam abgezogen, eindeutig. Da lachte, glaube ich nicht allein die Kuh.

PS: Man erlebt ja während einer Bayreuther Premiere immer wieder Neues wie Furchtbares. Diesmal war es das Aufsuchen der Plätze bis in die vierte Vorspielminute hinein – Rumpeln, Pumpeln, Lichter, Poltern, das ganze Programm, ausgelöst von Dutzenden (ich wiederhole: von Dutzenden) von zu spät gekommenen Besuchern. Das Zischen der anderen Besucher machte die Sache nicht besser; die ersten vier Minuten der Oper waren verloren. Hätte gerade noch gefehlt, dass man Popcorn knabbert – aber was nicht ist, kann ja noch kommen.

Frank Piontek, 26. Juli 2025